【標竿學習】氣候變遷領袖-聯華電子

文章引言

《標竿學習》系列文章將依照每個月的主軸議題,選出數家台灣企業作為學習標竿,了解標竿企業是如何回應國際上提倡的各種CSR趨勢議題,探討標竿企業背後所制定的願景、政策、目標、計畫、資源與成效等,進一步思考如何運用於自身企業上,進而持續提升與精進CSR相關績效表現。

可以學習到什麼?

聯華電子在國際上連續兩年列為CDP國際氣候績效領導指數(CDLI),2014年碳揭露成績高達96分;在台灣則是連續12年獲得行政院環境保護署的「企業環保獎」。本篇文章將分享聯電在氣候變遷上的創新作為,特別是碳交易與溫室氣體盤查-範疇三的部分。同時,也提供免費的線上資源,讓所有企業皆可以進行範疇三的初步盤查!

台灣第一筆碳權交易!

聯電與中龍鋼鐵在2014年簽署200萬噸二氧化碳當量先期專案減量額度(即碳權)的交易合約,成為國內開展碳交易制度後的第一筆環保署認可之碳權交易。此次碳權交易所得,將全數作為環境保護專用基金-生態保育希望工程。

此基金主要是用於保護台灣新竹大山背地區的「梭德氏赤蛙」,由於在每年繁殖期會從山壁穿越產業道路至溪底交配產卵,但因道路帶來的車流造成赤蛙大量死亡。透過碳權交易的捐助作為保育基金,透過保育與教育兩大構面,長期關懷與守護台灣的在地生態。

此外,聯電也透過積極參與討論與制定「溫室氣體減量法」、響應政府推動的各項減量政策、研擬「半導體業FCs氣體減量方法學」,向環保署申請抵換專案減量額度,並在2014年取得15萬噸的先期專案減量額度,在2015年提出21.4萬噸的減量額度申請。

2050減碳目標關鍵:範疇3-其他間接溫室氣體

立法院在2015年6月通過「溫室氣體減量及管理法」,預計在2050年碳排放減量至2005年的50%。首當其衝的為能源密集及高耗能產業,如發電業、鋼鐵業、石油煉製業、半導體業等。此外,化石燃料燃燒產生溫室氣體年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量以上之排放源也須納入盤查。

根據CSRone「2014年台灣CSR報告現況與趨勢」的調查顯示,全台灣有出版CSR報告的企業中,有75%揭露溫室氣體盤查結果。不過多數的盤查範圍只有針對直接排放(範疇一)及間接排放(範疇二),對於其他間接排放(範疇三)則鮮少著墨。其原因不難理解,因為其他間接排放的來源眾多,而且多為外部性,其排放量較難掌控與評估。目前較多企業在範疇三的盤查標的,以員工差旅及通勤為主,計算員工出公差的交通碳排放量。

其他間接排放-範疇三

公司作業活動的結果,但產生自其他非報告公司所擁有或控制的排放源。屬於範疇3 作業活動的例子有:外購原物料的採挖及生產、外購燃料的運送、販售之產品或服務的使用等。

然而,若要達到2050的減碳目標,範疇三將會是不可或缺的盤查範圍,企業除了盤查自身的碳排放量,還必須考量外部間接產生的碳排量。聯華電子參考WRI(World Resources Institute, 世界資源研究院)與WBCSD(World Business Council for Sustainable Development, 世界永續發展協會)碳足跡盤查技術文件,推估範疇三溫室氣體排放量,以下分享聯華電子盤查其他間接排放的標的,可作為其他企業的參考,並思考未來若要進行範疇三的盤查,可以從那些標的開始進行。

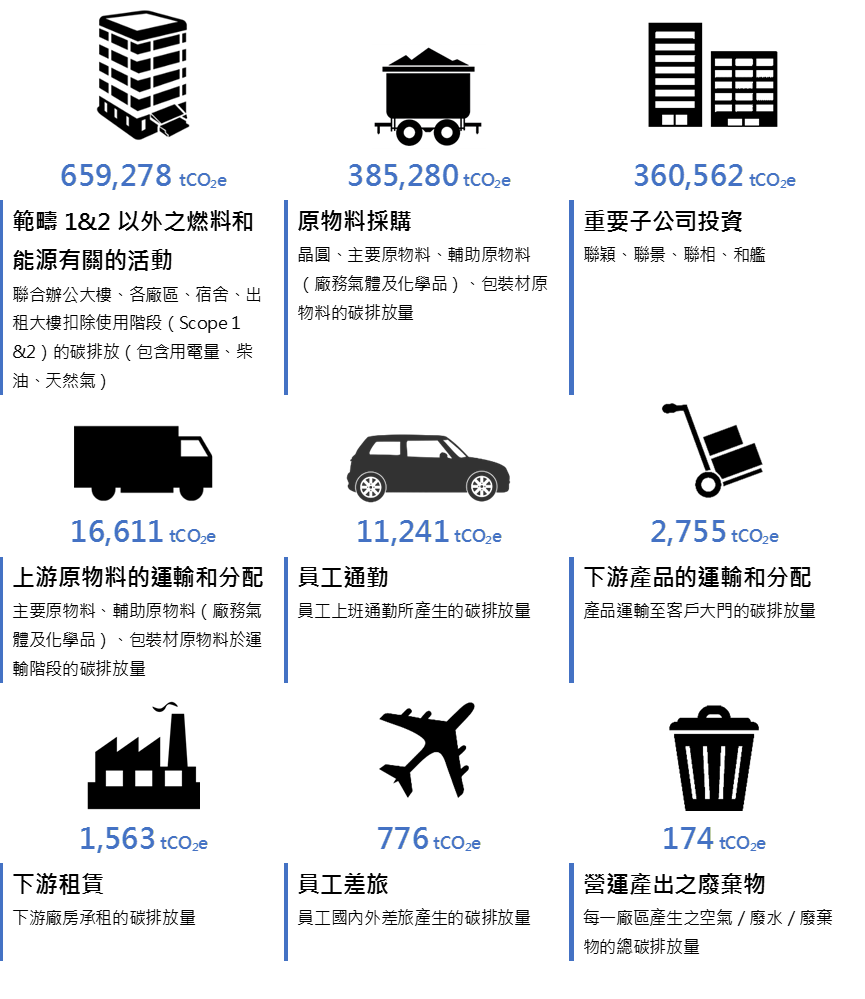

聯華電子-其他間接溫室氣體排放源(範疇三)

該如何決定範疇三類別?

由上表可得知,範疇三的來源可分為外部能源、原物料、運輸、委外作業與廢棄物,這些來源都發生於整體價值鏈中,但是企業該如何從龐大的上、下游體系中,判斷該從哪些標的開始進行盤查、哪些需要優先評估?

根據「GHG溫室氣體盤查議定書」,透過以下四點可以決定哪些範疇三類別是具有相關性:

l 排放量:相較於公司範疇一及範疇二,其排放量大

l 曝險值:增加公司溫室氣體的潛在風險性

l 利害關係人的重視程度:來自於客戶、供應商、投資人或社會大眾的回饋意見

l 減量機會:具有潛在的排放減量機會,可由公司來掌握或受到公司影響

免費資源!範疇三盤查工具

由GHG(Greenhouse Gas Protocol, 溫室氣體盤查協議)提供免費的範疇三評估工具,協助初步要進行範疇三盤查的企業一個開始的方向,透過輸入組織基本資料、設施、採購、交通、出差、客戶、租賃等資訊,即可產出評估報告。

2. 航空碳排計算器

在聯合國國際民航組織(ICAO)的網站上,可以計算出飛行旅程的碳足跡,只要輸入出發地、目的地、艙等與人數,即可計算出該旅程所產生的碳排放量。

3. Working 9 to 5: An Office Guide

由WRI研究開發出的計算指南,協助辦公室型態的組織了解如何追蹤、管理與計算員工通勤的碳排放,內容除了列出計算公式之外,也透過範例的方式做示範。

結論

碳權交易對台灣企業來說可能仍然陌生,不過由於國內已通過溫室氣體減量法,在國際上也早已行之有年,相信碳權交易在之後將會日漸普及,若沒有提前準備好減碳計畫的企業,勢必需要為超額的排碳量付出不少代價。而溫室氣體盤查是減碳計畫的第一步,重點在於透過盤查了解到作業環節中排碳量最高的地方,進而提出改善計畫與設定長期減量目標。在減碳的過程中,也有助於企業提升能資源使用效率與生產力,強化企業的綠色競爭力!

資料來源:聯華電子 2014年企業社會責任報告